忙しい朝や、お弁当の準備に「目玉焼きを作りおきできたら楽なのに」と思ったことはありませんか?目玉焼きを毎回その都度焼くのは、地味に手間がかかりますし、朝は時間との戦い。そんなときに冷凍保存ができたら、かなり便利そうですよね。

この記事では、「目玉焼きは本当に冷凍できるのか?」という素朴な疑問に、やさしい言葉で丁寧にお答えしていきます。解凍後の状態や風味の変化、栄養への影響についても詳しくご紹介。また、冷凍向きの卵料理や保存時のコツ、活用アイデアまで、初心者の方にもわかりやすくお届けしますね。

目玉焼きって冷凍できるの?

卵は冷凍保存しても大丈夫?

卵そのものは冷凍保存も可能ですが、注意が必要です。殻付きのまま冷凍してしまうと、中身が膨張して殻が割れてしまい、思わぬ事故につながることも。ですので、殻をむいたり、あらかじめ加熱してから冷凍するのが安全です。

卵料理の場合は、火を通したものなら基本的に冷凍できます。特に、加熱後に水分が飛びやすく、保存しやすい料理は冷凍向きといえるでしょう。

実は目玉焼きも冷凍可能!ただし注意点も

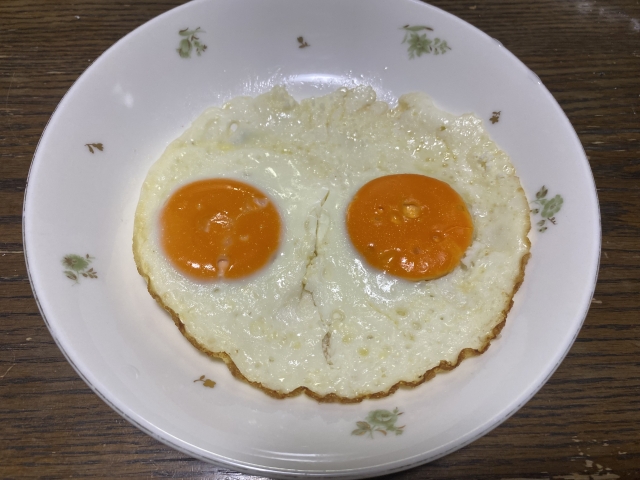

目玉焼きも、しっかり火を通していれば冷凍保存が可能です。特に「固焼き」の目玉焼きなら、黄身がしっかりしていて崩れにくいため、冷凍に向いています。

ただし、冷凍→解凍を経ることで、白身の食感が変化しやすい点には注意が必要です。とくに白身部分がゴムのように硬くなってしまうことがあり、食べたときに違和感を覚える人もいます。冷凍前の焼き加減や保存方法によって、この食感の差はある程度調整できますよ。

冷凍した目玉焼きはどうなる?食感・味・見た目の変化を検証

冷凍目玉焼きの変化ポイントは?

冷凍しても見た目はほとんど変わりませんが、やや白身が縮んでいるように見えることもあります。白身は冷凍によって水分が抜け、弾力が増して固くなりがちです。ゴムのような歯ごたえになることもあるため、食感を重視する方には少し気になるかもしれません。

一方、黄身は表面が乾燥してややパサつきますが、内部まで火が通っていれば崩れることは少なく、形は比較的キープされます。ただし、冷凍後に再加熱することで、さらに固くなってしまう場合もあります。

レンジ・自然解凍・フライパン加熱で違いはある?

電子レンジは手軽ですが、内部と外側の温まり方に差が出やすく、加熱ムラが起こる可能性があります。特に短時間で温めようとすると、白身が先に固くなり、黄身がまだ冷たいままという状態にもなりがちです。

自然解凍は全体が均一に戻りますが、水分が出てしまいやすく、ベチャッとした印象になることがあります。お皿にキッチンペーパーを敷いて解凍すると、余分な水分を吸収してくれて少し改善されますよ。

もっともおすすめなのはフライパンでの温め直し。蓋をして弱火で蒸し焼きにすると、ふっくらと温まり、食感も自然に近い状態に戻りやすいです。少量の油を敷いて焼くと、香ばしさもプラスされて美味しさがアップします。

お弁当に入れても大丈夫?加熱と冷まし方のコツ

冷凍目玉焼きはお弁当にも使えますが、ポイントは「しっかり加熱」して「しっかり冷ます」こと。加熱が不十分だと解凍中に傷みやすくなりますし、冷ましが足りないとお弁当箱の中で蒸れてしまいます。

冷めたら紙ナプキンやキッチンペーパーで余分な水分を軽くふき取り、ラップに包んでからお弁当箱へ。保冷剤を添えて持ち運べば、夏場でも比較的安心です。特に黄身がしっかり固まった目玉焼きは、汁気も少なく、お弁当にぴったりですよ。

冷凍できる卵料理・できない卵料理の違いとは?

冷凍向き:卵焼き、スクランブルエッグ、ゆで卵

加熱がしっかりされた料理は冷凍OK。卵焼きやスクランブルエッグは冷凍後も比較的食感が保たれます。特に卵焼きは、厚めに作って切り分けておけば、お弁当や朝食のおかずにも使いやすく便利です。スクランブルエッグは、仕上げに牛乳やチーズを少し加えることで、解凍後もふんわり感が残りやすくなります。

ゆで卵も冷凍できる場合がありますが、黄身はホロホロと崩れやすくなるため、固ゆでで使うのがおすすめです。サラダのトッピングやタルタルソース用として活用すると違和感なく使えますよ。

冷凍NG:目玉焼き、温泉卵、半熟卵

火の通りが甘い卵料理は、解凍時に水分が出やすく、食感も悪くなりやすいので不向きです。目玉焼きは白身の弾力が強くなりすぎてしまうことが多く、特に半熟の場合は黄身が崩れてしまいやすいため、冷凍には適していません。

温泉卵や半熟卵は、絶妙なとろみが魅力ですが、冷凍解凍によってこの食感が損なわれるため、おすすめできません。冷蔵で短期間保存して、できるだけ早く食べきる方が、美味しさをキープしやすいですよ。

目玉焼きを冷凍するときの注意点まとめ

固焼き推奨!冷凍前の焼き加減がポイント

半熟のままだと黄身が崩れやすく、冷凍にはあまり向いていません。冷凍する際は、白身も黄身もしっかりと火を通した「固焼き目玉焼き」にしておくのが安心です。黄身がしっかり固まっていれば、解凍後も形が崩れにくく、見た目にもきれいに仕上がります。

さらに、油を少し多めに使って焼くことで、冷凍後のパサつきを軽減しやすくなります。調理時に油をしっかり引いて焼いておくと、解凍したときも食べやすくなりますよ。

保存方法と容器選びのコツ

目玉焼きは1個ずつラップで包み、フリーザーバッグや密閉できる保存容器に入れて冷凍するのがおすすめです。ラップは空気を抜くようにぴったりと包むのがコツ。なるべく空気に触れさせないようにすることで、冷凍焼けを防ぎ、風味を保つことができます。

さらに、アルミトレイなどに並べて一度凍らせてから保存袋に入れると、重なって変形するのを防げます。冷凍庫内で平らに収納できると、取り出しやすさもアップしますよ。

冷凍期間の目安と安全な保存期間

目玉焼きの冷凍保存期間は、一般的に2〜3週間が目安とされています。それ以上保存してしまうと、風味が落ちたり、食感が著しく変わることがあります。できるだけ早めに使い切るよう心がけましょう。

冷凍した日付をラップや保存袋にメモしておくと便利です。使用時に「いつ冷凍したか」が分かることで、食材管理もしやすくなります。また、解凍した後は再冷凍せず、その日のうちに食べきるようにしてくださいね。

作りおきとして使える?冷凍目玉焼きの活用アイデア

忙しい朝に時短になる?

朝のバタバタ時間に、温めるだけで一品完成するのは大きなメリット。朝食を作る手間が省けるだけでなく、洗い物も減るので忙しい日には本当に助かりますよね。

特にお子さんがいるご家庭や、お弁当作りが日課の方にはうれしいポイント。時間に余裕がないときのお助けアイテムとして、冷凍目玉焼きは一役買ってくれます。前日に準備しておくだけで、翌朝の段取りがぐっとラクになりますよ。

また、時間がない日はパンと一緒に温めて、簡単なワンプレート朝食に。忙しい平日も、ちょっとだけ豊かな気持ちでスタートできるかもしれません。

食べ方のおすすめアレンジ(トースト・丼ものなど)

冷凍目玉焼きをパンにのせてトーストすれば、カフェ風の朝ごはんに。ケチャップやチーズをトッピングしてアレンジすれば、ボリューム感もアップして満足感のある一品になります。

ご飯の上にのせて、しょうゆやポン酢をかければ、簡単な丼ぶりにも変身。野菜やベーコンを加えれば、栄養バランスもよくなりますし、食欲のない朝でも食べやすいです。

そのほか、冷凍うどんや焼きそばのトッピングにも使えるので、ランチや夕食にもうまく活用できますよ。冷凍目玉焼きがあるだけで、ちょっとしたアイデア料理の幅が広がります。

それでも「冷凍しないほうがいい」と感じる理由

解凍後の食感にがっかりする人も多い

白身が固くなったり、黄身がパサつくのが苦手…という声もあります。冷凍によって水分が抜けてしまうため、どうしても弾力やしっとり感が失われがちです。

特に「とろっとした半熟の黄身が好き」という方には、冷凍目玉焼きはあまり満足できないかもしれません。また、再加熱時に加熱ムラが起こると、部分的に固くなったり風味が落ちたりすることもあるため、注意が必要です。

食感を大事にしたい方や、料理の見た目や仕上がりにこだわる方には、冷凍ではなく作りたてをおすすめします。

冷蔵保存+レンジ加熱の方が美味しいことも

目玉焼きは、冷蔵で1〜2日程度の保存が可能です。密閉容器に入れて冷蔵庫で保管すれば、翌日でも十分に美味しく食べられる場合が多いです。

冷凍よりも水分や風味の変化が少なく、レンジで軽く温め直すだけでも、比較的焼きたてに近い味わいが楽しめます。特に、時間に余裕がある方や、数日以内に食べきれる場合は、冷蔵保存の方が食感や風味の面で優れていると感じる方も多いです。

また、冷蔵保存ならラップを外す手間も少なく、使いたいときにすぐ取り出せるという点でも便利です。無理に冷凍せず、冷蔵で回せるスケジュールのときは、その方が結果的においしく食べられるかもしれませんね。

まとめ|目玉焼きの冷凍は「使い方次第」!おすすめできる人・できない人

目玉焼きは冷凍できますが、解凍後の食感や風味がやや変わるため、好みによって評価が分かれます。白身の弾力や黄身のパサつきが気になる方にはおすすめしにくいかもしれません。

とはいえ、忙しい朝の時短や、お弁当作りの一助としてはとても頼りになる存在です。あらかじめ作って冷凍しておけば、ちょっとした副菜やトッピングとしてすぐに活用できます。

ご自身のライフスタイルや味の好みに合わせて、冷凍目玉焼きを取り入れてみてくださいね。便利さを優先するか、味わいを重視するかで選び方が変わってくると思います。